2013年6月20日 by sporder ブログNo.1064

ブログNo.1064

赤ぼんぼり(赤雪洞) 火袋張り替え

丸型赤ぼんぼりの火袋を張り替えました。

全高3尺5寸(約106cm)の大型のぼんぼりです。

火袋の骨部分に破損等があれば、お取り替えもしますが、

今回は綺麗な状態でお預かりいたしましたので、

赤色の正絹羽二重布を張り替えました。

黒塗りのぼんぼりや、朝顔型の朱ぼんぼりの場合は、

白系の布で張り替えもいたします。

カテゴリー: 神具, 祭具, 照明 御明かり 灯明, 修理・修復

2013年6月19日 by sporder ブログNo.1063

ブログNo.1063

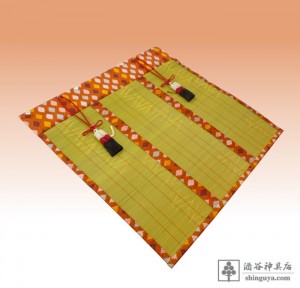

御簾 正絹菊菱柄 三段染め麻房付き

御簾をお仕立しました。

ご家庭の神床に設えられます。

幅105cm、丈103cm 巻上寸法は40cmです。

竹は綿糸表編み、布は正絹菊菱柄、

房は三段染めの麻房です。

濃い朱色を背景に、

浅葱、黄色、桜色、古代紫、白等多色の菊菱模様が織り込まれ、

三段染めの麻房を合わせることで、

雅やかさと 格調の高さを感じることのできる御簾に仕上がりました。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 御簾, 神殿 ・ 社殿

2013年6月17日 by sporder ブログNo.1062

ブログNo.1062

白木ぼんぼり(白木雪洞) ローソク仕様 1尺5寸 十字足

白木ぼんぼりを製作しました。

高さ1尺5寸(約45cm)、脚部は十字足です。

火袋の内部は、電装仕様でなく、 蝋燭を立てる仕様です。

蝋燭を灯された雪洞は、自然な光の揺らぎが出ることで、

より厳かな雰囲気になるように思います。

カテゴリー: 祭具, 神殿 ・ 社殿, 照明 御明かり 灯明

2013年6月16日 by sporder ブログNo.1061

ブログNo.1061

八脚案(神饌台、 八足台) 木曽桧製 二段型 幅85cm

八脚案(神饌台、 八足台)を製作しました。

ご家庭の神棚に、ご神饌用の台として設えられます。

材質は木曽桧材で、幅85cm、奥行18cm、高さ21cm、9cmの二段型です。

案の高さと段差は、

最上段の御社の大きさと位置、三方の寸法等を考慮して、

全体が最もバランスよく見えるように決めました。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 神壇 祭壇, 御霊をお祀りするための神具, 御社・御宮 ・御霊舎, 八脚案、神饌台、八足

2013年6月15日 by sporder ブログNo.1060

ブログNo.1060

木枠式鐘台 (鉦鼓台) 高さ110㎝

木枠型の鐘台(鉦鼓台)を製作しました。

材質はラワン製で、『標準寸法より高めに』 とのご指定で、

総高さを110㎝に仕上げました。

台の中心の吊金具に楽鐘を掛け、

左右を太目の江戸打紐と切房二段染めの揚巻房で結びます。

カテゴリー: 楽器類

2013年6月14日 by sporder  ブログNo.1059

ブログNo.1059

門帳 人絹緞子 単仕立

門帳を製作しました。

幅130cm、丈33cm、御神前に設えれます。

布は地模様に入った 人絹緞子単仕立、

布筋は赤紫胡蝶柄入り、

布には朽木の摺り柄が入ります。

今回製作の『門帳』は、

神殿、拝殿、楼門、神棚・神壇の上部から下げられるもので、幅に対して丈が短くなります。

社殿や拝殿の扉の正面、神棚の正面に設えられるのが『戸帳』、

主に社殿内部や神床の壁面に設えられえるのが『壁代』 と称され、

設える場所によって呼称が変わります。

カテゴリー: 神壇 祭壇, ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿

2013年6月13日 by sporder ブログNo.1058

ブログNo.1058

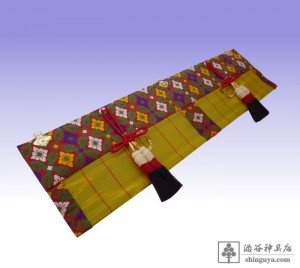

御簾 正絹本和錦 麻房三段染め 神壇用

御簾をお仕立しました。

ご家庭でお祀りされておられる神壇に設えられます。

幅72cm、丈20cm、竹は綿糸表編み、

布は正絹本倭錦、房は麻房の三段染めです。

お仕立も拘られて、縦布の後に裏布を付けたお仕立です。

布地房など古式に則った、上質の御簾に仕上がりました。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 神壇 祭壇, 御霊をお祀りするための神具, 御簾

2013年6月12日 by sporder  ブログNo.1057

ブログNo.1057

八脚案 講演台 脚二種類(高型、低型) ネジ式仕様

神殿内で、講演される際に御使用される

八脚案(講演台)を製作しました。

材質は、天板が木曽桧材、

脚部は吉野桧材です。

幅76cm、奥行48cm、

高さは座られた場合(39cm)と立たれた場合(85cm)両方に対応できるように、

脚部をネジ式仕様で二種類ご用意しました。

カテゴリー: 神具, 祭具, 八脚案、神饌台、八足

2013年6月11日 by sporder ブログNo.1056

ブログNo.1056

朱塗三方 本漆塗り 5寸

朱塗りの三方を御用意しました。

ご家庭の神饌案に設えれれるもので、直径5寸(約15cm)、

本漆の朱塗りで仕上げております。

桧製の八脚案におさまる朱塗り三方は、

白木三方とは違う趣があり、

特別な『ハレ』を感じさせる組合わせでもあります。

カテゴリー: 神具, 祭具

2013年6月10日 by sporder ブログNo.1055

ブログNo.1055

折敷 吉野桧製 1尺2寸

大型の折敷を製作しました。

直径1尺2寸(約36cm)で、 材質は吉野桧材です。

吉野桧特有の自然な色合いが奥ゆかしく、

穢れのない美しさを感じる折敷に仕上がりました。

カテゴリー: 神具, 祭具