2018年11月

2018年11月30日 by sporder

ブログNo.2822

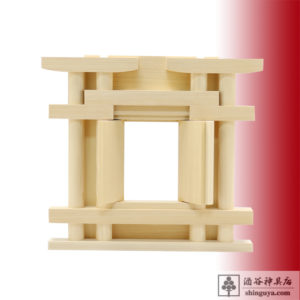

扉 1尺4寸 総桧製

御社の扉を製作しました。

幅367mm 高さ325mm、厚み28mmです。

扉寸法は、幅115mm高さ140mmです。

材質はすべて桧材でおつくりしております。

カテゴリー: 神具, 祭具, 御社・御宮 ・御霊舎 | コメントは受け付けていません。

2018年11月29日 by sporder

ブログNo.2821

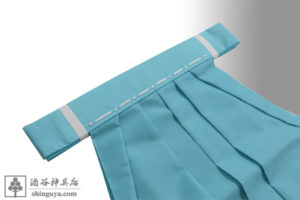

差袴 浅葱 テトロン

差袴をお仕立てしました。

御祭典の際に氏子の代表の方がお召しになります。

生地はテトロン地、 色は薄い水色の浅葱(あさぎ)です。

袴の丈は身長に合わせてお仕立てしております。

カテゴリー: 装束類 | コメントは受け付けていません。

2018年11月28日 by sporder

ブログNo.2820

太鼓台金具取り付け 2尺6寸 手打ち本金メッキ

太鼓台の飾り金具を取り付けております。

内径2尺6寸(約78㎝)の大型の太鼓台です。

飾り金具は、銅地本金メッキ、

職人手造りの手打ち使用です。

通常の飾り金具に比べ 点数は少なめですが、

一つ一つの金具が大きく、クオリティの高い仕上がりとなっております。

カテゴリー: 楽器類, 修理・修復 | コメントは受け付けていません。

2018年11月27日 by sporder

ブログNo.2819

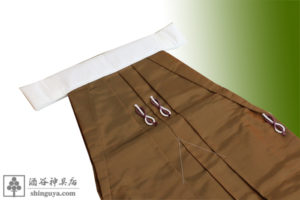

楽人服 海松色 2-2

楽人服の袴にも上着(ブログNo.2818)同様に

紫白ぼかしの飾り紐が取り付けられております。

の上部紐部分は、 生地の色とは異なり、白色です。

海松色の楽人服をお召しになった 多数の楽人の方々が、

一堂に揃われると壮観で

舞台では、控えめながらも存在感のある出で立ちでございます。

カテゴリー: 装束類 | コメントは受け付けていません。

2018年11月26日 by sporder

ブログNo.2818

楽人服 海松色 2-1

楽人服をお仕立てしました。

雅楽の演奏の際にお召しになります。

上着には、白紫のぼかし入りの飾紐、

胸紐が取り付けられております。

生地の色合いは、海松色(みるいろ)で、

縦横の糸がこげ茶と緑色のため、

見る角度によって、色が変わり、

非常の奥ゆかしく感じられます。

カテゴリー: 装束類 | コメントは受け付けていません。

2018年11月25日 by sporder

ブログNo.2817

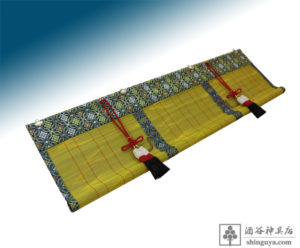

御簾 新倭錦青 麻房 138×40㎝

御簾をお仕立てしました。

ご家庭の神床に設えられます。

幅138㎝丈40㎝、竹は綿糸表編み、

布は新倭錦青、房は麻房3段染です。

御簾の裾には質感を高まるためにパイプを巻き込んでおります。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 御簾, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2018年11月24日 by sporder

ブログNo.2816

本坪鈴 9寸

本坪鈴をご用意しました。

拝殿正面の鈴緒の横にお取り付けされます。

幅9寸(約27㎝)の大型の鈴です。

大型の鈴のため、 抜け落ち防止のために、

鈴の左右には、栓が付いております。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2018年11月23日 by sporder

ブログNo.2815

八脚案 3段 2段一体型 150×12×50,40㎝ 150×24×30㎝

3段型の八脚案を製作しました。

上段・中断は、 150×12×50,40㎝(幅×奥行×高さ)、

下段は 150×24×30㎝、材質は桧製です。

ご指定により、上段と中段は脚が一体型で、

蟻差し仕様で製作いたしました。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 祭具, 八脚案、神饌台、八足 | コメントは受け付けていません。

2018年11月22日 by sporder

ブログNo.2814

桐製 扇収納箱 310×103×380mm

扇収納箱を製作しました。

全長9寸(約27㎝)の扇2本を収納されます。

素材は総桐製、 かぶせ蓋仕様です。

蓋表綿には、金色の刻印(丸に梅鉢)を入れております。

カテゴリー: 神具, 祭具, 記念品 | コメントは受け付けていません。

2018年11月21日 by sporder

ブログNo.2813

山の辺の道 霜月の柿もみじ

霜月早朝の山の辺の道です。

柿の収穫は終わりましたが、残された柿葉は、連日の寒さによって

『柿もみじ』と呼ばれる紅葉になっています。

例年よりも寒暖差が大きいためか、

今年は特に赤の色が鮮やかで、

一面が真っ赤に染まっているようです。

冷え込みの強い晴れの日には、

池からも蒸気霧が出て、一面が白色で覆われ、

道沿いが幻想的な空気に包まれているように感じます。

カテゴリー: 大和の古道 山の辺の道 | コメントは受け付けていません。