神具

2013年10月28日 by sporder ブログNo.1177

ブログNo.1177

ふとん太鼓のとんぼ(屋根の白い飾り)

ふとん太鼓の屋根の最上部四隅に飾るとんぼ(白飾り)を製作しました。

神社の御造営にあわせて新調されます。

現状の寸法どおり、全長160㎝、直径5㎝、で仕上げております。

結びの形はお見本どおり8の字で、

先端が長く出るように結びあげております。

とんぼの形は 一様でなく、地域によって継承された様々な形があります。

カテゴリー: 神具, 祭具, 御輿 | コメントは受け付けていません。

2013年10月26日 by sporder ブログNo.1175

ブログNo.1175

揚巻房 赤 1尺

揚巻房を製作しました。

房の長さが1尺(約30cm)の大型の房です。

仕様は、 赤色の平頭のより房です。

社紋が染め抜かれた紫地の幕の中心が、

赤色の揚巻房で引き上げれて、

神前幕の設えが完成します。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2013年10月24日 by sporder ブログNo.1173

ブログNo.1173

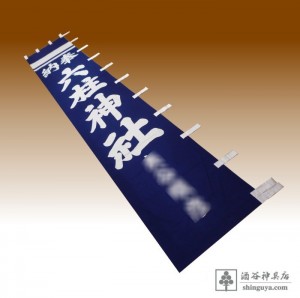

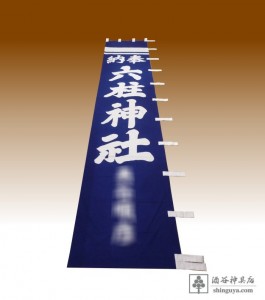

幟 71×410cm 綿厚地

幟を製作しました。

全長410cm、幅71cm、生地は綿厚地、

濃紺地に社名と奉納者名を白で染め抜いています。

最上部の二本のラインも継承された形です。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2013年10月22日 by sporder ブログNo.1172

ブログNo.1172

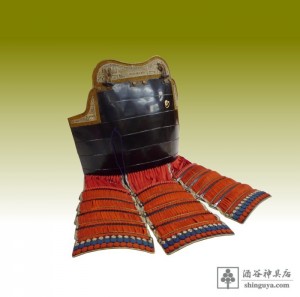

鎧修理 揺らぎ糸取替え、胴塗り替え

鎧を修理しました。

長年のご使用で、草摺(くさずり)と胴をつなぐ

揺らぎ糸が擦り切れておりましたので、

現状の糸に色を合わせて、

揺らぎ糸をお取替えしました。

胴部分も黒色で塗り替えております。

兜の立物の新調(ブログNo.1170)と合わせて、

鎧兜の修理が完成しました。

カテゴリー: 神具, 祭具, 修理・修復 | コメントは受け付けていません。

2013年10月20日 by sporder ブログNo.1170

ブログNo.1170

立物を新調しました。

秋の祭典に着用される兜の立物で、

紋は社紋の左三つ巴です。

専門の錺り金具職人の手によって製作された立物は、

直径9cm、厚み1cm、

本金鍍金で仕上げております。

兜の中心に納まった三つ巴の社紋が、

品良く輝いています。

カテゴリー: 神具, 祭具, 装束類 | コメントは受け付けていません。

2013年10月18日 by sporder ブログNo.1170

ブログNo.1170

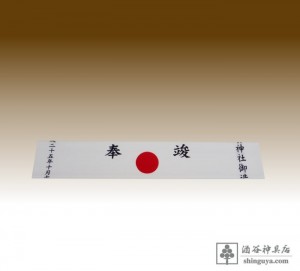

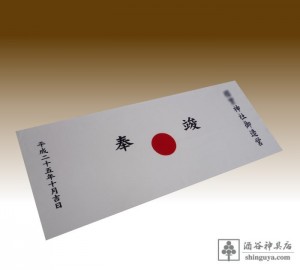

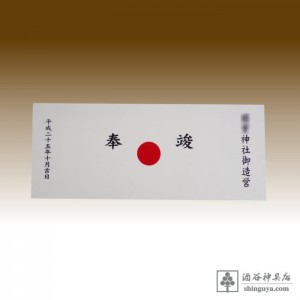

鉢巻 社名、日の丸入り

鉢巻を製作しました。

御造営の祭典当日、

お神輿を担ぐ氏子様が、頭に巻かれます。

全長90cm、幅36cm

中心に日の丸、上部に『奉竣』、左右に、社名・年月日を入れております。

日の丸の配置は、三つに折りたたんだときに、

文字と日の丸とのバランスを取れるように配しております。

カテゴリー: 神具, 祭具, 装束類 | コメントは受け付けていません。

2013年10月15日 by sporder ブログNo.1167

ブログNo.1167

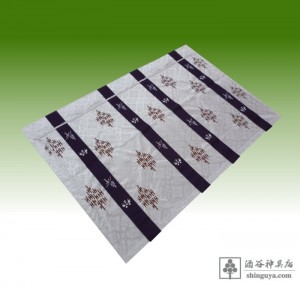

壁代 人絹緞子 白地 布筋紫

壁代をお仕立てしました。

神殿の御社内側面三面に設えられます。

幅 89cm、丈59cm、

生地は白地の人絹緞子です。

布筋は側面の中心に1本づつ、

後ろ面に2本の計4本配しております。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2013年10月13日 by sporder ブログNo.1165

ブログNo.1165

円座 渦巻き 2尺2寸

円座を製作しました。

板張りの神殿内上段に設えられます。

直径2尺2寸(約67cm)の大型の円座で、

編み方は渦巻きです。

職方の手仕事で、一枚ずつ丹精に編み上げらた、

渦巻きの曲線に手業の美しさが感じられます。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2013年10月12日 by sporder ブログNo.1164

ブログNo.1164

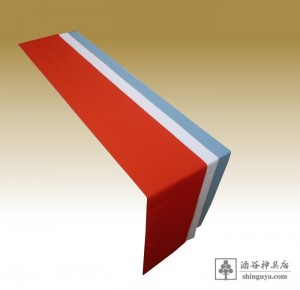

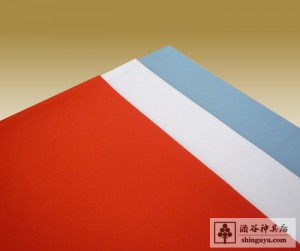

鈴緒 綿サージ 三色

布鈴緒をお仕立てしました。

拝殿前に設えられます。

全長 230cm、幅36cmの袋縫い仕立てです。

生地は厚めの綿サージで、赤、白、水色の三色仕様です。

布鈴緒の色の組み合わせには、決まりはありませんが、

紅白の二色、赤白青の三色、紫白赤黄黄緑の五色の組み合わせが多いです。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2013年10月9日 by sporder ブログNo.1161

ブログNo.1161

八脚案(神饌台、八足台) 木曽桧製

八脚案(神饌台、八足台)を製作しました。

ご家庭の神床に設えられます。

幅91cm、奥行き18cm、高さ30cm、

材質は木曽桧材です。

通常八脚案は、天板の裏側に溝を掘り込み、

脚を差し込む蟻差し仕様が標準ですが、

分解収納される場合には、

ねじ式やジョイント金具仕様もございます。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 祭具, 八脚案、神饌台、八足 | コメントは受け付けていません。

ブログNo.1177

ブログNo.1177