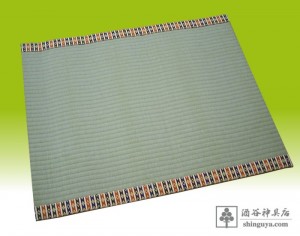

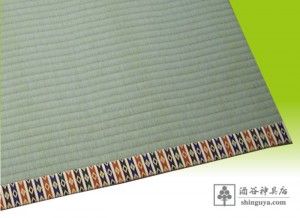

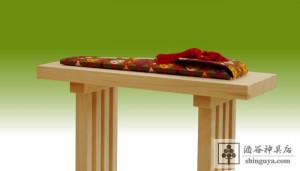

軾 (ひざつき)を製作しました。

標準の仕様は高麗縁ですが、 伝統の祭事にお使いされるということで、

繧繝布の二方縁でお仕立しました。

繧繝の華やかな縁がつくことで、

軾 (ひざつき)の敷かれた場所がより引き立つように思います。

軾 (ひざつき) 繧繝縁 二方縁

2011年6月15日 by sporder山の辺の道 水無月の早朝

2011年6月14日 by sporder高張提灯 家紋入り(丸に片喰・まるにかたばみ)

2011年6月13日 by sporder御簾 本倭錦 麻房付き

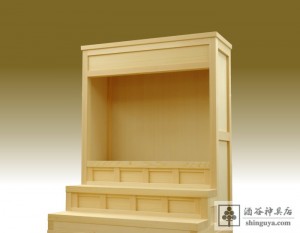

2011年6月12日 by sporder雛壇神壇2-2

2011年6月11日 by sporder雛壇神壇1-2

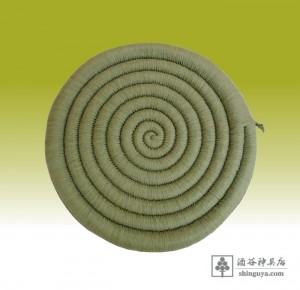

2011年6月10日 by sporder円座 渦巻き 2尺1寸

2011年6月9日 by sporder円座を製作しました。 直径2尺1寸(約64㎝)の渦巻きです。

先日も、円座職人の親方と話す機会があり、

寸法違いの編み難さの話題になりました。

円座は、分業で仕上げるのではなく、一人の職人が自分の感覚のみで編み上げて完成させます。

同寸法同仕様のものを編み続ければ、編む感覚が一定化してスムーズに編み上げることができます。

しかし、手馴れた寸法から直径が1寸でも変わると、

手に取る草の分量と、編み込む指の感覚を変えて調整しなければならず、

数十年のベテラン職人でさえも一部の者しか対応できません。

そのような話を聞いて、仕上がった円座を見直すと、

製作の苦労を微塵も感じさせない綺麗に編み上げられた円座に、プロの職人の意気を感じます。