2011年

2011年6月24日 by sporder 421

421

家紋(木製) 丸に橘

『丸に橘』の家紋を製作しました。

神棚の上部中心に付けられるもので、直径9cm、材質は木曽桧材です。

丸枠や橘を単に切り出すだけでなく、 彫りを入れ、立体感が出るように、膨らみを持たせています。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2011年6月23日 by sporder 420

420

太鼓撥 白木製(桧製)

白木製(桧)の太鼓撥を製作しました。

全長46cm 頭の直径は8cmです。

お見本に合わせて 頭部がやや長いナツメ型に仕上げました。

重心が前にあるため、ずっしりとした重みのある撥に仕上がりました。

カテゴリー: 楽器類 | コメントは受け付けていません。

2011年6月22日 by sporder 419

419

御簾 新倭錦 切房

御簾をお仕立しました。

ご家庭の神棚にしつらえられるもので、

24×30cmの小さめの御簾です。

布は新倭錦、房は紅白の2段染めの切房です。

裏面にも裏布をつけたお仕立をしております。

カテゴリー: 御霊をお祀りするための神具, 御簾 | コメントは受け付けていません。

2011年6月21日 by sporder 418

418

唐櫃(からひつ)

桐材で唐櫃を製作しました。

幅26×奥行21×深さ22cmの大型の唐櫃です。

唐櫃は、御神体や御神宝など大切なものを納めるため、

吸湿性があり、木の油分(ヤニ)が出ない材質ということで、

旧来より桐材がよく用いられています。

本体に深さがあるため、脚部を短くすることで、

重心の低い安定感のあるかたちに仕上がりました。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2011年6月20日 by sporder 417

417

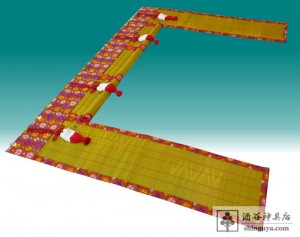

御簾 三枚割り 新倭錦 梅鉢紋入り

御簾をお仕立しました。

布は、梅鉢の紋の入った新倭錦で、房は紅白2段染めの切房です。

ご家庭の神床幅が170cmと広いため、 三枚に割っております。

三枚割の割付は、決まったものではなく、神床全体の釣り合いがとれるよう、

御社や神饌される三方の寸法や数から最適な御簾の割合をご提案しております。

カテゴリー: 御簾 | コメントは受け付けていません。

2011年6月19日 by sporder 416

416

八脚案 木曽桧

木曽桧材の八脚案(八足)を製作しました。

組み立てて眺めたところ、普段以上に安定感のある美しさを感じました。

再度寸法を確認してみると、 幅40 奥行30 高さ30cmで、

側面からは正方形、

正面、上面からは、大和比(白銀比)に近いかたちになっておりました。

大和比や正方形は、日本の美しいかたちとして

古来より社寺建築や調度品など身の回りの様々なところにに取り入れられており、

日本人が自然と、安定感やバランスの良さを感じる割合であるといえます。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2011年6月17日 by sporder 415

415

賽銭箱 縦型 縁なし

縦型の賽銭箱を製作しました。

材質は、ご指定により桧の突板(厚張り)を使用し、

寸法は、幅奥行とも33cm、高さ75cmの大きいサイズです。

通常縦型の賽銭箱は、上部に中心を刳りぬいた折敷を使用しますが、

今回は、縁を付けないようにとのご指定で、直方体のかたちになりました。

安定が良いように、胴幅より広めの座を付けております。

カテゴリー: 神具 | コメントは受け付けていません。

2011年6月16日 by sporder 414

414

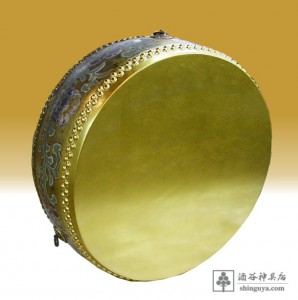

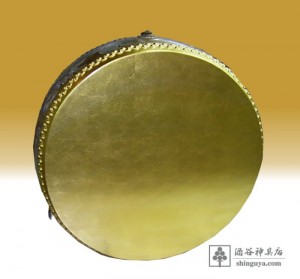

楽太鼓 片面塗り替え 本金箔仕上げ

楽太鼓の片面を塗り替えました。

長期の御使用で、彩色や金箔、下地の漆が剥がれ、

太鼓の革面が見えてきたのを機会とされての修理です。

塗り替えは、漆をかけて下地をつくり、

表面を整え、本金箔を押しています。

裏面は、三つ巴の獅子柄をそのままに残しています。

獅子の図柄は、絵師によって 獅子のかたちや彩色の細かな色あいが異なり、

それが絵師の個性であり、美的センスであると思います。

カテゴリー: 楽器類, 修理・修復 | コメントは受け付けていません。

2011年6月15日 by sporder 413

413

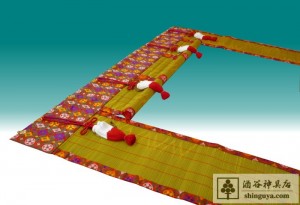

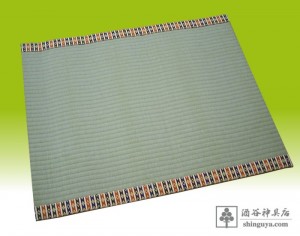

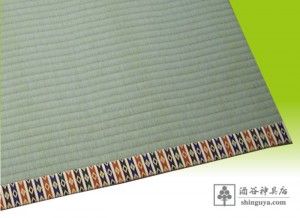

軾 (ひざつき) 繧繝縁 二方縁

軾 (ひざつき)を製作しました。

標準の仕様は高麗縁ですが、 伝統の祭事にお使いされるということで、

繧繝布の二方縁でお仕立しました。

繧繝の華やかな縁がつくことで、

軾 (ひざつき)の敷かれた場所がより引き立つように思います。

カテゴリー: 神具, 祭具 | コメントは受け付けていません。

2011年6月14日 by sporder 412

412

山の辺の道 水無月の早朝

水無月十四日 早朝の山の辺の道です。

一晩降り続いた雨が上がり、

神体山の三輪山につながる山の辺の山々には、靄がかかっています。

いつもは聞こえる鳥のさえずりもなく、無音に近い状態の中、

水田は鏡面のように山並みを映し出し、古人との時間を越えたつながりを感じます。

カテゴリー: 大和の古道 山の辺の道 | コメントは受け付けていません。