神殿 ・ 社殿

2016年3月3日 by sporder ブログNo.1928

ブログNo.1928

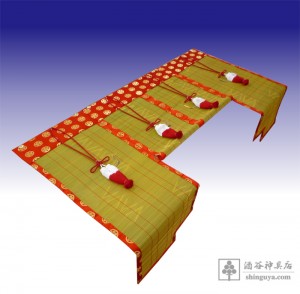

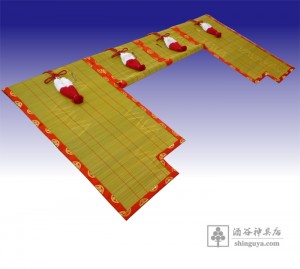

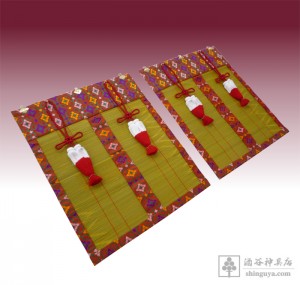

御簾 赤地金紋(丸に梅鉢) 雅 切房付き 下部切り込み入り 幅80cm・・・1枚 、 幅49cm・・・2枚

三枚割りの御簾をお仕立てしました。

神殿内陣に設えられます。

総幅174cmを中80cm左右49cmに三分割しております。

竹は綿糸表編み、布は赤地金紋(丸に梅鉢) 雅 、

房は切房二段染です。

左右(袖御簾)の内側が八脚案と干渉するため、

段差に合わせて切り込みを入れております。

カテゴリー: 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2016年2月25日 by sporder ブログNo.1922

ブログNo.1922

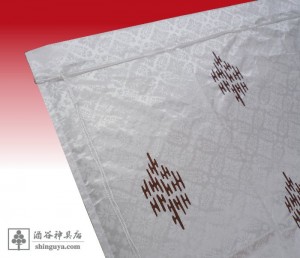

戸帳 上紡緞子 98.5×107cm 布筋紫胡蝶柄入り 朽木入り

戸帳をお仕立てしました。

社殿を御造営改修さるにあたり、

扉内の戸帳を新調されます。

幅98.5cm丈107cm、

生地は上紡緞子 裏付き仕立て、

布筋は紫胡蝶柄入り、朽木摺り柄入りです。

生地に厚みのある上紡緞子で仕上がった戸帳は、質感方高く、

織り込まれた小葵柄も品良く映えています。

カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿, 御社・御宮 ・御霊舎 | コメントは受け付けていません。

2016年2月23日 by sporder ブログNo.1920

ブログNo.1920

八脚案(神饌台、八足台) 桧製 90×24×75cm

八脚案を製作しました。

神殿で御神饌用にお使いされます。

幅90cm奥行24cm高差75cm、

材質は天板木曽桧材、

脚部が吉野桧材です。

組み立ては、天板の裏にホゾを差し込む

蟻差し仕様です。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿, 八脚案、神饌台、八足 | コメントは受け付けていません。

2016年2月21日 by sporder ブログNo.1918

ブログNo.1918

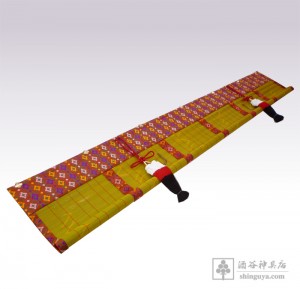

御簾 新倭錦 切房三段染め 252×55(パイプ入り40cm仕上げ)

御簾をお仕立てしました。

拝殿の中央に設えられます。

幅252cm丈55cm、竹は綿糸表編み、

布は新倭錦赤、房は切房三段染めです。

御簾の裾にはパイプを巻き込んで質感を出し、

両面のお仕立てをしております。

左右にも同仕様の御簾が配されます。

カテゴリー: 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2016年2月19日 by sporder ブログNo.1916

ブログNo.1916

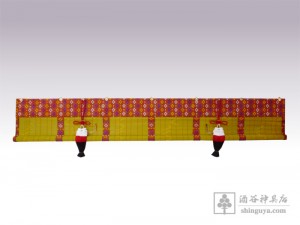

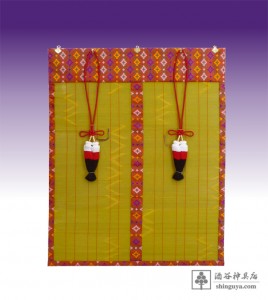

壁代 人絹緞子 181×91cm 朽木入り 布筋無し

壁代をお仕立てしました。

村の神社の御造営で、

社殿改修の一環として、

内装等の設えを新調されます。

社殿内部の壁面に張る布は、

一般に壁代(かべしろ)と称されます。

幅181cm丈91cm、布は人絹緞子の単仕立て、

朽木摺り柄入り、布筋無し仕様です。

小葵の地模様の入った布に、こげ茶の朽木柄が映え、

慎ましやかな美しさが感じられます。

朽木柄は朽ちた木や、

木が朽ちていく様を文様としたものとされていますが、

自然の朽ち行く移ろいにも美を感じるのは

日本人特有の感性といえるでしょう。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2016年2月16日 by sporder ブログNo.1914

ブログNo.1914

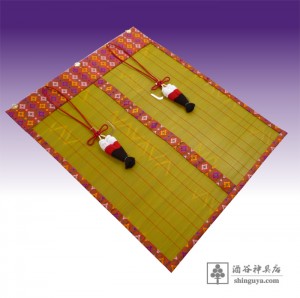

御簾 新倭錦 50×60㎝ 切房鍵無し

御簾をお仕立てしました。

社殿の扉内に設えられます。

幅50㎝丈60㎝,竹は綿糸表編み、

布は新倭錦赤、房は切房二段染めです。

御簾を巻き上げられないため、

鍵(鈎)をつけずに房のみ、お取り付けしております。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2016年1月31日 by sporder ブログNo.1900

ブログNo.1900

御簾 新倭錦赤 切房3段染め 87×109cm

御簾御簾をお仕立てしました。

拝殿奥の社殿の前に設えられます。

幅87cm丈109cm、竹は綿糸表編み、

布は新倭錦赤、房は切房三段染めです。

倭錦柄は、多色の小葵柄が彩りよく織り込まれた布地で、

御簾をはじめ祭神具の定番柄の一つです。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2015年12月29日 by sporder ブログNo.1873

ブログNo.1873

御簾 綿糸一本返し編み 赤地白紋正絹 より房付き 115×70cm

御簾をお仕立てしました。

神殿に設えられます。 幅115㎝丈70㎝、

竹は綿糸一本返し編み、布は赤地白紋正絹

、房はより房2段染です。

正絹の生地は控えめで落ち着きのある光沢で、

御簾が格調高く見えます。

カテゴリー: 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2015年12月27日 by sporder ブログNo.1871

ブログNo.1871

御簾 綿糸一本返し編み 正絹赤地金紋 より房付き 117×63cm

御簾をお仕立てしました。

神殿内陣に設えられます。

幅117cm丈63cm、竹は綿糸一本返し編みです。

布は正絹赤地金紋、房はより房二段染め、

赤裏付きのお仕立てです。

正絹の赤地金紋生地は、上質の金糸で織り上げられており、

光が当たると紋が浮き出るように輝き、一層格調高く見えます。

カテゴリー: 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

ブログNo.1928

ブログNo.1928