神殿 ・ 社殿

2014年6月28日 by sporder ブログNo.1391

ブログNo.1391

神鏡台 1尺 神鏡台を製作しました。

神殿内の御社の前に設えられます。

直径が1尺(約30cm)の大型のもので

金属製のニッケルメッキ仕様です。

神鏡台の材質は木曽桧材、台の奥行は標準寸法より若干調整しました。

神鏡と神鏡台の大きさは、

据えたときに御社のお扉にバランスよく釣り合うことが、基本となります。

カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2014年6月26日 by sporder ブログNo.1389

ブログNo.1389

御社 台幅2尺5寸(約75cm) 総桧製

御社を製作しました。

台幅75cm、総高さ100cmの大型の社です。

神殿の内陣寸法に合わせて、台の奥行き、

屋根の奥行きを標準寸法から変更してお作りしました。

御社の内部壁面3面には壁代を設え、

扉には赤色紫布筋の戸帳をお取付いたしました。

内部には、御神座となる八脚案と二重の薄地ふとんを納めております。

カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿, 御社・御宮 ・御霊舎 | コメントは受け付けていません。

2014年6月24日 by sporder ブログNo.1387

ブログNo.1387

三種の神器 神鏡 8寸

三種の神器の神鏡を製作しました。

拝殿の左右に据えられている真榊に設えられます。

直径8寸(約24cm)の大型の神鏡で、

布は朱地雲柄金襴布、房は朱色平頭より房です。

三種の神器の設え方は、向かって右に神鏡と勾玉、

向かって左に剣を配することが基本となります。

カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2014年6月21日 by sporder ブログNo.1384

ブログNo.1384

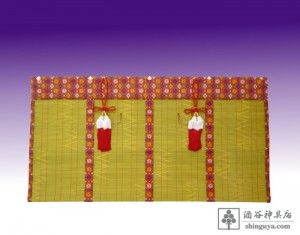

御簾 交織 赤倭錦梅鉢紋入り より房二段染め

御簾をお仕立てしました。

神殿の内陣に設えられます。

幅170cm、丈180cm 、

竹は綿糸表編み、布は交織倭錦、

房は紅白二段染めです。

中に納まる御社と全体のバランスを考慮して、

巻上寸法が36cmになるように、房紐を調整しております。

カテゴリー: 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2014年6月17日 by sporder ブログNo.1381

ブログNo.1381

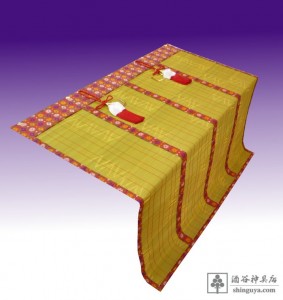

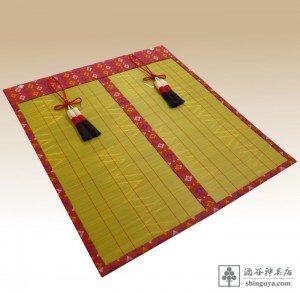

御簾 交織倭錦梅鉢紋入り より房三段染め

御簾をお仕立てしました。

神殿の外陣正面に設えられます。

全長455cmの均等3枚割で、左右に長押の出っ張りがあるため、

両端に切り込みを入れております。

竹は綿糸表編み、布は交織倭錦梅鉢紋入り、仕立ては両面仕立て、

房はより房3段染(ブログNo.1374)、

裾には質感が出るようにパイプを巻き込んでおります。

緑系の布に3段染のより房の組み合わせは、雅やかさというよりも、

控えめな中にも格調高さが感じられる組み合わせです。

カテゴリー: 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2014年6月7日 by sporder ブログNo.1372

ブログNo.1372

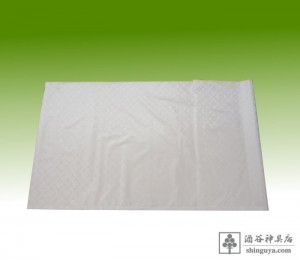

壁代 白布 古代小葵地模様入り 196×82cm

壁代を製作しました。

御家庭の神床の三面(側面、後面)に設えられます。

全幅196cm、丈82cm 、

生地は古代小葵地模様入りの白布です。

壁代は、社殿、御社、神床の壁面に設える布の総称です。

仕様も様々で、簡易な白布だけのものから、

赤紫や紫一色の布筋、朽木の摺り柄、飾紐が入ったものなど、

多様な組み合わせがございます。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿, 御社・御宮 ・御霊舎 | コメントは受け付けていません。

2014年6月1日 by sporder ブログNo.1367

ブログNo.1367

御簾房 より房二段染 5寸

御簾房を製作しました。

神殿御簾に設えておられる房のお取り替えです。

房の仕様は、 房頭が二重のより房、紅白二段染です。

御簾を房に付いた鈎(かぎ)で巻き上げる場合は、

揚巻の結びまでの寸法を指定して製作しますが、

今回は御簾の丈が短く鈎で巻きあげない設えのため、

紅白の染分けまでの寸法(33cm)をご指定頂いて製作しました。

より房には二重頭と平頭がございますが、

二重頭は房全体がより格調高く見える上質の仕上げとなります。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 御霊をお祀りするための神具, 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2014年5月30日 by sporder ブログNo.1365

ブログNo.1365

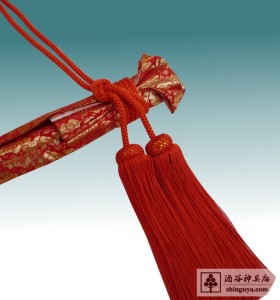

三種の神器 剣 1尺5寸(約45cm)

三種の神器の一つの 剣を製作しました。

全長1尺5寸(約45cm)の大型の剣で、

神殿内の左右に配された真榊に設えられます。

生地は雲柄の金襴布で、朱色の平頭より房紐で結び上げています。

布と房紐が赤朱の同色系で、晴れやかさが感じられます。

カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

2014年5月28日 by sporder ブログNo.1363

ブログNo.1363

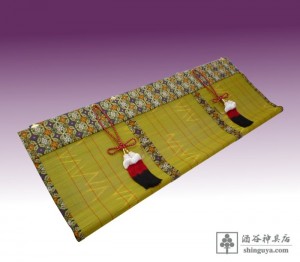

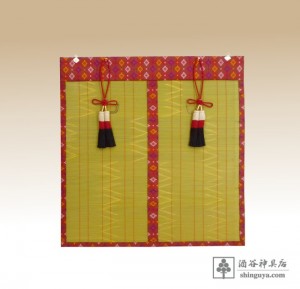

御簾 交織倭錦 麻房三段染め 95×99cm

御簾をお仕立てしました。

社殿内に二枚並べて設えられます。

幅95cm、丈99cm、竹は綿糸表編み、

布は交織倭錦、房は麻房三段染めです。

交織の倭錦は二種類あり、

今回は濃い赤系の交織布でお仕立ていたしました。

カテゴリー: ご家庭での神様のお祀り, 神具, 御簾, 祭具, 神殿 ・ 社殿, 御社・御宮 ・御霊舎 | コメントは受け付けていません。

2014年5月22日 by sporder ブログNo.1357

ブログNo.1357

擬宝珠 (ぎぼし) 本金メッキ 3寸

擬宝珠をご用意しました。

社殿の改修に伴い、

高欄の金具をお取り替えされます。

全長3寸(約9cm) 表面を本金メッキで仕上げております。

改修された社殿に、擬宝珠や扉金具、海老錠、六葉、唄等が取り付けられると、

一層の神々しさが感じられるように思います。

カテゴリー: 神具, 祭具, 神殿 ・ 社殿 | コメントは受け付けていません。

ブログNo.1381

ブログNo.1381